Новини

Новини корекції пресбіопії

Інші публікації цього автора

Charters Lynda

Інші публікації цього автора

Новини корекції пресбіопії

Lynda Charters

6 травня 2022 року

Джерело: https://www.optometrytimes.com/authors/lynda-charters

Погляд на поточний і майбутній спектр варіантів лікування цього вікового стану.

Статтю рецензувала Каролінн Майя Роша, доктор медичних наук, доктор філософії.

За словами Каролінн Майя Роша, доктора медичних наук, директора рогівкового відділення та рефракційної хірургії в Медичному університеті Південної Кароліни (Чарльстон), сьогодні корекція пресбіопії переповнена інноваціями, що включають процедури на рогівці, фармакологічні засоби, склеральні, факічні та інтраокулярні (ІОЛ) лінзи.

Втручання на рогівці

Варіантом втручання на рогівці є фокальна денатуризація колагенових волокон, що здійснюється фемтосекундним лазером шляхом зміни показника заломлення рогівки.

Іншим варіантом є лентикулярна інтрастромальна кератопластика, при якій попередньо сформована донорська стромальна лінза вводиться або під фемтосекундний клапоть, або в кишеню рогівки.

Також доступні вкладки/накладки на рогівку з модифікованим ексімер-лазерним пресбіопічним профілем і модифікований монозір.

Фотоабляція кришталика

Фемтосекундні лазерні імпульси можуть пом’якшити пресбіопічний кришталик і відновити акомодацію.

Фармакологічні методи лікування

Оптичну систему малою апертурою можна сформувати шляхом звуження зіниці, індукованої фармакологічно. Очні краплі Liquid Vision (терапія пресбіопії), офтальмологічний розчин CSF-1 (Orasis Pharmaceuticals), AGN-190584 (Vuity; Allergan, компанія AbbVie) і FOV Tears (розроблений колумбійським дослідником Феліпе Вехарано).

«Отвір, розміщений перед оком, може обмежити периферичний зір», - сказала вона. – «Однак перевага полягає в тому, що, коли точковий отвір “розташовується” на площині райдужної оболонки, глибина фокусування розширюється без обмеження периферичного зору».

«Така зміна призводить до звуження зіниці в діапазоні від 40% до 50% від природного розміру зіниці, що дозволяє досягти розширеної глибини фокусування без шкоди для зору на відстані», - сказала вона.

Оцінка цього підходу в клінічному дослідженні фази 3 GEMINI 1 з використанням AGN-190584 показала, що пацієнти в дослідженні поліпшили зір на 3 лінії зору через 6 годин після закапування краплі на 30-й день користування краплями. Пік ефекту препарату був через 1 годину після закапування зі збереженням змін до 24 годин.

Інші підходи до лікування пресбіопії включають зменшення жорсткості кришталика та відновлення його еластичності за допомогою EV06 (Novartis) та корекції зору (NanoDrops), що викликає зміну показника заломлення.

Процедури на склері

Процедура лазерних склеральних мікропор (LSMTM) виконується в 4 квадрантах протягом менше ніж 8 секунд у кожному квадранті, в результаті чого роз’єднуються склеральні міофібрили, відновлюючи, таким чином механічну ефективність природного механізму акомодації та покращуючи біомеханічну рухливість війкового тіла, сприяючи досягненню акомодаційної здатності.

Інтраокулярні лінзи

Для лікування пресбіопії при операції на кришталику доступні декілька конструкцій ІОЛ, а саме: акомодаційні ІОЛ з розширеною глибиною фокусування, ІОЛ з малою діафрагмою та мультифокальні ІОЛ.

Крім того, для усунення пресбіопії існує процедура, що змінює показник заломлення монофокальної акрилової ІОЛ.

«У майбутньому ми зможемо використовувати фемтосекундний лазер для формування бажаного коефіцієнта заломлення акрилової ІОЛ шляхом створення 3-вимірних структур в ІОЛ, що забезпечить модифікацію акрилової монофокальної ІОЛ на мультифокальну ІОЛ і навпаки», - сказала Роша.

Міжнародна зустріч експертів «Кератоконус і крос-лінкінг»

Міжнародна зустріч експертів «Кератоконус і крос-лінкінг»

17 та 18 грудня пройшла міжнародна зустріч експертів «Кератоконус і крос-лінкінг».

Основними темами обговорення були:

- базові питання крос-лінкінгу;

- розробка нових протоколів крос-лінкінгу;

- лікування кератитів PACK-CXL;

- порівняння безпеки та ефективності лікування з та без видалення епітелію;

- нові методики крос-лінкінгу з різними характеристиками довжини хвилі опромінення та фотосенсибілізаторами;

- оцінка стану рогівки після проведення крос-лінкінгу.

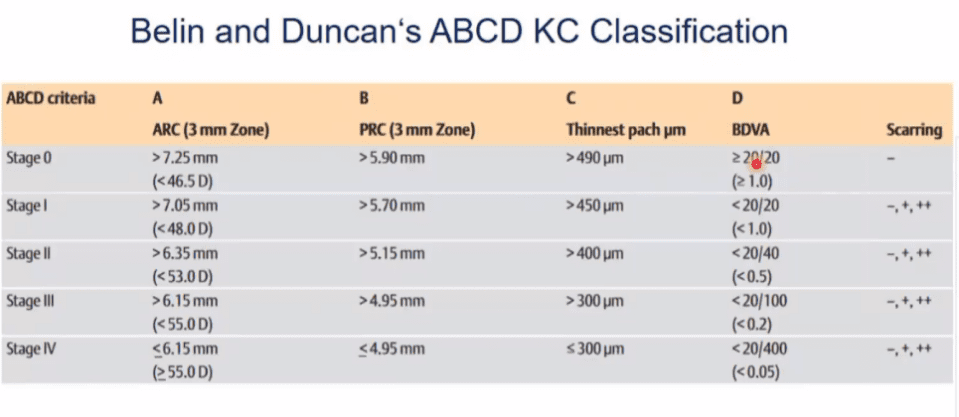

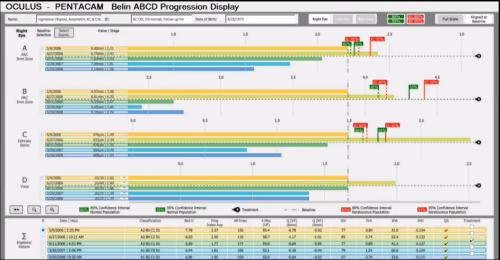

У ході зустрічі було обговорено необхідність оцінки стадії кератоконуса за системою ABCD.

Всі автори дійшли висновку, що раніше використовувана класифікація Амслера не відповідає сучасним вимогам і не використовує інформації про задню поверхню рогівки, а отже, не враховує ранні прояви кератоконуса – елевацію задньої поверхні рогівки. Дослідницькі роботи показали тісну кореляцію між біомеханічними властивостями рогівки та кривиною задньої поверхні рогівки.

До питання про ефективність і безпеку крос-лінкінгу.

Заведено вважати, що при класичному протоколі проведення крос-лінкінгу глибина впливу УФ-опромінення у присутності рибофлавіну становить до 350 мкм. Демаркаційна лінія після проведення крос-лінкінгу є маркером глибини дії. Демаркаційну лінію, на думку експертів, найкраще ідентифікувати за допомогою лінійного сканувального ОСТ-дослідження рогівки через 1 місяць після процедури. Приблизно у 10-15% вона не визначається. Через 4-6 місяців демаркаційна лінія девізуалізується.

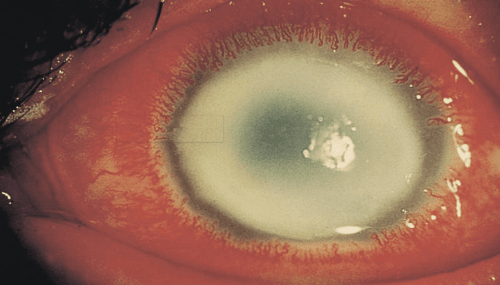

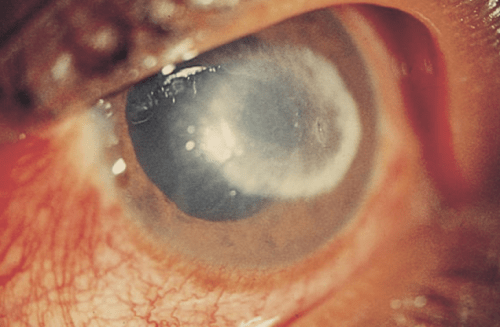

Велика секція була присвячена лікуванню кератитів, методика отримала офіційну назву PACK-CXL. Автори вказують на високу ефективність PACK-CXL у лікуванні бактеріальних і грибкових кератитів та низьку при лікуванні вірусних кератитів. Багато авторів вказують на можливість збільшення сумарного опромінення до 10.2 Дж для більшої ефективності.

Акантомебний кератит до та після PACK-CXL лікування з сумарною дозою впливу 7.2 Дж

Велику увагу було приділено оцінці прогресії кератоконусу. Результати Делфі-дослідження у 2015 році дозволили розробити сучасний консенсус щодо кератоконуса та визначити ознаки прогресії – зміну радіусу передньої поверхні рогівки, задньої, товщини та гостроти зору. Заведено вважати, що прогрес підтверджується зміною двох із зазначених параметрів.

Розроблений на основі протоколів Белліні (ABCD-класифікація) дисплей прогресії дозволяє врахувати всі 4 параметри прогресії кератоконуса та оцінити їх зміни (з урахуванням можливої помилки вимірювання).

Отримані звіти дуже чітко візуалізують можливість прогресії кератоконуса. Проте слід зважати на можливість великої девіації протягом перших 6 місяців. Тому оцінку ефективності лікування та стабільності результатів слід проводити через 6 місяців.

При повному підтвердженні прогресії через 6 місяців після лікування (менш ніж 3%) можна повторювати процедуру.

Доповідачі зазначили, що на очах з інтенсивнішим розвитком хейзу при порівняльній оцінці топографічних карт (відеокератотопографи) можлива помилкова інтерпретація результатів як прогресія. Це пов'язано з артефактом товщини та профілю рогівки через зміну денситометричних показників. У цих випадках має сенс проводити порівняльну оцінку рогівки таких пацієнтів за допомогою ОСТ рогівки, коли зміни щільності рогівки та поява хейз-ефекту не впливають на результати.

Цікаві дані представила дослідницька група з Франції, яка використовує для досягнення крос-лінкінгу колагену рогівки опромінення 525 нм лазером у присутності хромофора – Rose Bengal. Ця методика може стати альтернативою класичному крос-лінкінгу ультрафіолетом у присутності рибофлавіну.

Новый алгоритм для анализа результатов метода UWFA

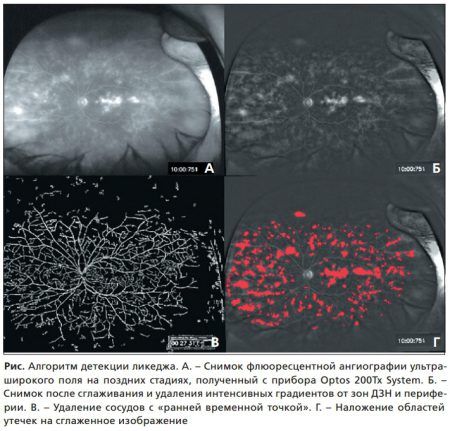

Флюоресцентная ангиография ультраширокого поля (UWFA) относится к достаточно молодым методам визуализации, использующимся для описания таких патологических изменений сосудов сетчатки, как микроаневризмы и экстравазальное просачивание (ликедж). Несмотря на потенциальную ценность метода для диагностики и динамического наблюдения, объективная количественная оценка патологии сетчатки с его помощью в настоящее время несколько ограничена, поскольку требует трудоемкой ручной сегментации и выделения патологических участков по утвержденным стандартам.

В рамках данной работы Justis Ehlers с соавт. описывают новую полностью автоматизированную программную платформу, которая самостоятельно сегментирует зоны микроаневризм и ликеджа на снимках с сосудистыми заболеваниями (см. рис). Сравнение алгоритма с ручным анализом показало высокую и сильную корреляцию по этим двум изменениям (внутриклассовый коэффициент корреляции 0,78-0,87 для микроаневризм и 0,70-0,86 для ликеджа, при этом р составили соответственно от 2,1×10 -7 до 3,5×10 -10 и от 7,8×10 -6 до 1,3×10 -9 соответственно). Результаты показывают, что алгоритм способен выполнять анализ изображений аналогично человеку и может быть полезен в клинических и научных исследованиях.

Рис. Алгоритм детекции ликеджа. А. – Снимок флюоресцентной ангиографии ультраширокого поля на поздних стадиях, полученный с прибора Optos 200Tx System. Б. – Снимок после сглаживания и удаления интенсивных градиентов от зон ДЗН и периферии. В. – Удаление сосудов с «ранней временной точкой». Г. – Наложение областей утечек на сглаженное изображение

Источник: Br. J. Ophthalmol. 2017.DOI: http://dx. doi.org/10.1136/bjophthalmol-2016-310047

Генная терапия в области офтальмологии

Рис. Разрешение субретинальной жидкости и восстановление остроты зрения после субретинальной генной терапии

Генная терапия в области офтальмологии всё больше внедряется в клиническую практику, поскольку представляется перспективным методом лечения заболеваний, ранее не контролируемых в связи с отсутствием таргетной терапии. В рамках своей работы доктор R. Xue с коллегами описывают хирургическую технику субретинальной доставки аденоассоциированных вирусных генетических препаратов, показавшую высокую эффективность и низкий риск развития осложнений, имеющий решающее значение для ожидаемого функционального результата.

В данное исследование вошло два пациента с хориодермией, каждому из которых выполнялась оптическая когерентная томография вместе с флюоресцентной ангиографией, необходимые для планирования хирургического этапа, включающего pars plana витрэктомию (23G), окрашивание внутренней пограничной мембраны, формирование субретинального пузыря посредством введения солевого раствора раствора (BSS) и вливание вирусного вектора через самогерметизирующуюся ретинотомию. Точность хирургических манипуляций обеспечивалась интраоперационной оптической когерентной томографией (ОКТ) (Zeiss Rescan 7000, Carl Zeiss Meditec).

Фовеолярные функциональные и структурные изменения оценивали на основании данных максимально корригируемой остроты зрения, микропериметрии и оптической когерентной томографии. В послеоперационном периоде оба пациента сохраняли дооперационный уровень остроты зрения и средней пороговой чувствительности, а по данным ОКТ отмечалась нормализация центральной толщины сетчатки (рис.).

Xue K., Groppe M., Salvetti A.P. Technique of retinal gene therapy: delivery of viral vector into the subretinal space // Eye. – 2017. – Vol. 31. – P. 1308-1316.

Новое исследование обнадеживает пациентов, ожидающих трансплантации роговицы

Новое исследование, проведенные в университете Case Western Reserve, обнаружило, что ткань донора роговицы можно безопасно хранить в течение 11 дней до операции трансплантации для устранения проблем с глазами у людей с заболеваниями роговицы. Это на четыре дня больше, чем текущий обычный максимум в семь дней в Соединенных Штатах. Результаты опубликованы в журнале JAMA Ophthalmology.

«В течение последних 20 лет специалисты по трансплантации роговицы считали возможным только использование роговицы, хранившейся не более недели. Но наши результаты показывают, что они могут безопасно использовать их в срок до 11 дней предварительного хранения», - сказал Ласс, профессор кафедры офтальмологии в медицинской школе Case Western Reserve. – « Это поможет удовлетворить ожидаемый спрос на роговицы в этой стране, а также у пациентов за рубежом, которые теперь получают до 30 процентов роговиц, пожертвованных гражданами США».

В трансплантации роговицы обычно нуждаются пациенты в возрасте от 50 лет. Согласно прогнозам Бюро переписи населения США, эта популяция будет расти примерно со 109 миллионов в настоящее время до приблизительно 133 миллионов к 2030 году в этой стране.

В исследовании 70 глазных хирургов в 40 хирургических клиниках по всей стране проводили трансплантацию роговицы, используя методику, называемую автоматизированной эндотелиальной кератопластикой с десцеметорексисом (с применением микрокератома) (DSAEK) у 1090 человек (1330 глаз).

Большинство пациентов прошли трансплантацию в связи с дистрофией Фукса. Пациенты были рандомизированы в две группы: одна получила роговицу, хранившуюся в течение семи дней, другая – в течение 8-14 дней.

Ласс и хирурги обнаружили, что показатель успешности операции в течение трех лет составил 92,1% для роговиц, сохранявшихся в течение 8-14 дней, и 95,3% для роговиц, хранившихся до семи дней. Кроме того, они обнаружили, что не было статистически значимой разницы результатов между пациентами, получившими роговицы, хранившиеся в течение 7 и 11 дней. Скорее, большая часть расхождений между группами относилась к тем, кто получил роговицу, хранившуюся от 12 до 14 дней.

«Важно отметить, что пациенты, которым была трансплантирована роговица, сохранявшаяся от 12 до 14 дней, имели высокие показатели успеха операции – 89,3 процента», - сказал Ласс. – «Это означает, что если потребуется, эти более длительно хранимые роговицы могут использоваться с высокой вероятностью успеха».

В настоящее время поставки донорских роговиц достаточны для удовлетворения спроса в США. Сейчас более трети донорских роговиц из США отправляются нуждающимся пациентам в другие страны. Но в то время, как американские глазные банки предоставили около 28 000 роговиц для использования пациентами в других странах в 2015 году, во всем мире насчитывается 10 миллионов роговичных слепых.

Хотя результаты исследования напрямую применимы только к использованию донорских роговиц, используемых для этой конкретной операции и данных условий, исследователи надеются, что результаты могут быть распространены на донорские роговицы, используемые для других типов трансплантатов и других заболеваний глаз.

Отдельно исследователи оценивали степень потери эндотелиальных клеток роговицы, которая обычно возникает после трансплантации. Они обнаружили, что в роговицах, сохранявшихся до семи дней, наблюдалась 37-процентная потеря клеток по сравнению с 40-процентной потерей в роговицах, сохранявшихся в течение 8-14 дней. Кроме того, они обнаружили сопоставимую скорость потери в роговицах, хранившихся от 4 до13 дней.

«Этот вывод также подтверждает возможность использования роговиц со сроком хранения до 11 дней включительно», - сказал Ласс.

Источник: http://www.vseoglazah.ru/news/cornea/21012018/donor-corneas-safely-longer-period/